「CRO業界は今後も成長すると思いますか?」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

CRO業界は今後も成長すると思いますか?

質問

質問

CRO業界は今後も成長すると思いますか?

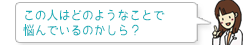

MRですがCROへの転職を考えています。転職を考えた理由はMRの数が減少へと転じ、MRの将来性に不安を覚えたからです。

CRO業界はこの数年は業界全体が成長していると聞きましたが、今後も成長は続きそうでしょうか。もし、続くとしたらいつまででしょうか。

色々な意見をいただければと思います。 2016年8月16日

2016年8月16日  21414

21414

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- IT化の煽りを受け・・・ ベストアンサー

-

IT化の流れもあり、モニターが施設に訪問する必要性が今後なくなっていくことでしょう。例を挙げますと、リモートSDVがあたります。

そうなれば、モニターを多く在籍させるCROは減り、業界自体は少数精鋭で運用していく流れになっていくことでしょう。

現在、業界自体は成長の流れを強くアピールしていますが、10年後は厳しいかと思います。

2016年10月29日

2016年10月29日

役に立った(7)

- CRO業界は成長するが、CRA数は増えない ベターアンサー

-

開発業務に10年以上携わってきました。昔と今では医薬品開発も大きく変化しており、その経験をふまえて私見を簡単に述べさせていただきます。

各種調査では、2030年代前半ごろまではCROは年平均4~7%ぐらい成長するという予想が多いようです。この背景には製薬企業がコスト削減や効率化のため、開発業務のアウトソーシングを積極的に進める傾向が続くと予想されているからです。

ただし、CROのCRA数はこの10年はほとんど増えていません。この理由を私が考えるなら、IT化の進展やRBM・DCTなどのモニタリング手法の変化により、CRA一人当たりが処理できる業務量が増えたためだと考えています。その結果、CRAの業務量は増えているが、CRAの人員数は増えていないという状況にあると推測します。つまり、CROが成長しているのはCRAが増えているわけではなく、CRA以外のDMやPV、臨床研究やPMSが増えている点には注意が必要だと思います。

CRA以外の業務量が増えた背景にはそれぞれ理由があります。DMはデータをより細かく取得するように規制が強化されたため、PVは治験薬ではなく併用薬の副作用データの取得も義務付けられたため、臨床研究は規制が強化され新たな法律が制定されたため、PMSはMRではなく専門の担当者が行うほうがビッグデータの利用などで利便性が高まるためなどです。

以上をまとめますと、今後もCRA数が増えるのではなく、CROはCRA以外の新たな開発業務を受託するようになったり、新たに必要となった業務(例えば再生医療とか遺伝子関連、健康促進関連とか??)をCROが受託するようになったりした結果、CROの成長が今後も続くのではないかと考えます。

2023年9月12日

2023年9月12日

役に立った(5)

- 外資系CROの成長余地は特に大きいと言えます。 ベターアンサー

-

国際共同治験が普通に行われるようになり、グローバルでの同時申請もはじまっています。そのあたりの状況を考慮すると外資系CROの成長余地は大きいと言えます。

それに対して、内資系CROは外資系CROの攻勢にあっており、モニタリング領域の成長余地が乏しいところが増えています。特に中小の内資系CROは資金・組織面の弱さから大手CROとのコンペで勝てる可能性はほぼないため、大手CROが避けるような仕事のみを行っているところもあり、常に吸収合併されてしまうリスクがあると言えそうです。

2016年8月17日

2016年8月17日

役に立った(5)

- RBMなどのIT化の進展によってはCRO業界に逆風が吹くことも考えられる。 ベターアンサー

-

CRO業界は当分の間、追い風が吹くと思います。

ただし、RBM(リスクベースドモニタリング)やIT化が進むとモニターの数は現状ほど必要ないことも予想されているため、5〜10年ぐらいは安泰、その後は不明といった感じだと思います。

ただ、グローバル治験に精通している英語がペラペラのモニターのニーズは増えることはあっても減ることはありません。

2016年8月16日

2016年8月16日

役に立った(4)

- しばらく成長が続くでしょう ベターアンサー

-

日本政府の積極的な後発品促進策の影響もあり、製薬メーカーの収益は以前と比較して、相対的に悪化しています。そのため、研究開発費の削減や効率的な投資が求められており、社内に余剰人員を抱えるリスクを回避する目的もあって、各メーカーはアウトソーシングに意欲的です。

メーカーの中には、自社の臨床開発モニター(CRA)を一切持たずに、すべてCROへアウトソーシングしているようなところもありますので、今後もしばらくは同じ状況が続くでしょう。

この流れが具体的にいつまで続くのかは予測が難しいですが、現在の日本のCROへのアウトソーシング率は、欧米と比較してまだまだ低いので、今後欧米なみに増加する可能性が考えられます。

2016年10月25日

2016年10月25日

役に立った(3)

- 今後10年はCRO業界は成長を続けると予想されます。 ベターアンサー

-

製薬会社は特許切れなどの問題に対応するため、より積極的に新薬の開発を行う必要性が高まっています。多くの製薬会社は自社の資源を研究などの高付加価値領域へ集中的に投入する傾向を強める反面、モニタリングなどの開発領域の業務は外注する傾向が強くなっています。その結果、製薬会社は開発業務の一部ではなく全般をCROへ依頼することが増えています。

今後も製薬会社はより短い期間で多くのパイプラインを生み出すことに注力していく傾向が強くなることが予想されており、CRO業界にとっては追い風が吹いている状態が続くと言えると思います。

2016年8月16日

2016年8月16日

役に立った(2)

- 以下の記事も参考にしてください 公式

-

<役に立つ記事>

https://cra-bank.com/crotoha2

(CROの成長性・安定性)

https://cra-bank.com/crotoha#a3

(CROの今後)

<類似の質問>

https://cra-bank.com/keijiban?gu=23

(CRO業界は今後も成長すると思いますか?)

https://cra-bank.com/keijiban?gu=24

(CRO業界の魅力について教えて下さい)

https://cra-bank.com/keijiban?gu=97

(CRA(臨床開発モニター)に将来性はあると思いますか)

https://cra-bank.com/keijiban?gu=108

(内資系CRO業界の将来性)

2022年5月5日

2022年5月5日

- 当分の間は年率10%程度の高成長が期待できる。

-

国内の臨床試験のアウトソーシング率は現在約20%ですが、米国では約50%に達しており、日本における割合も今後さらに高まっていくと予想されています。そのため、当分の間は年率10%程度の高成長が期待できそうです。

2016年8月17日

2016年8月17日

役に立った(0)

- CRO業界の成長 AI

-

CRO業界の今後の成長性について、詳しく解説いたします。

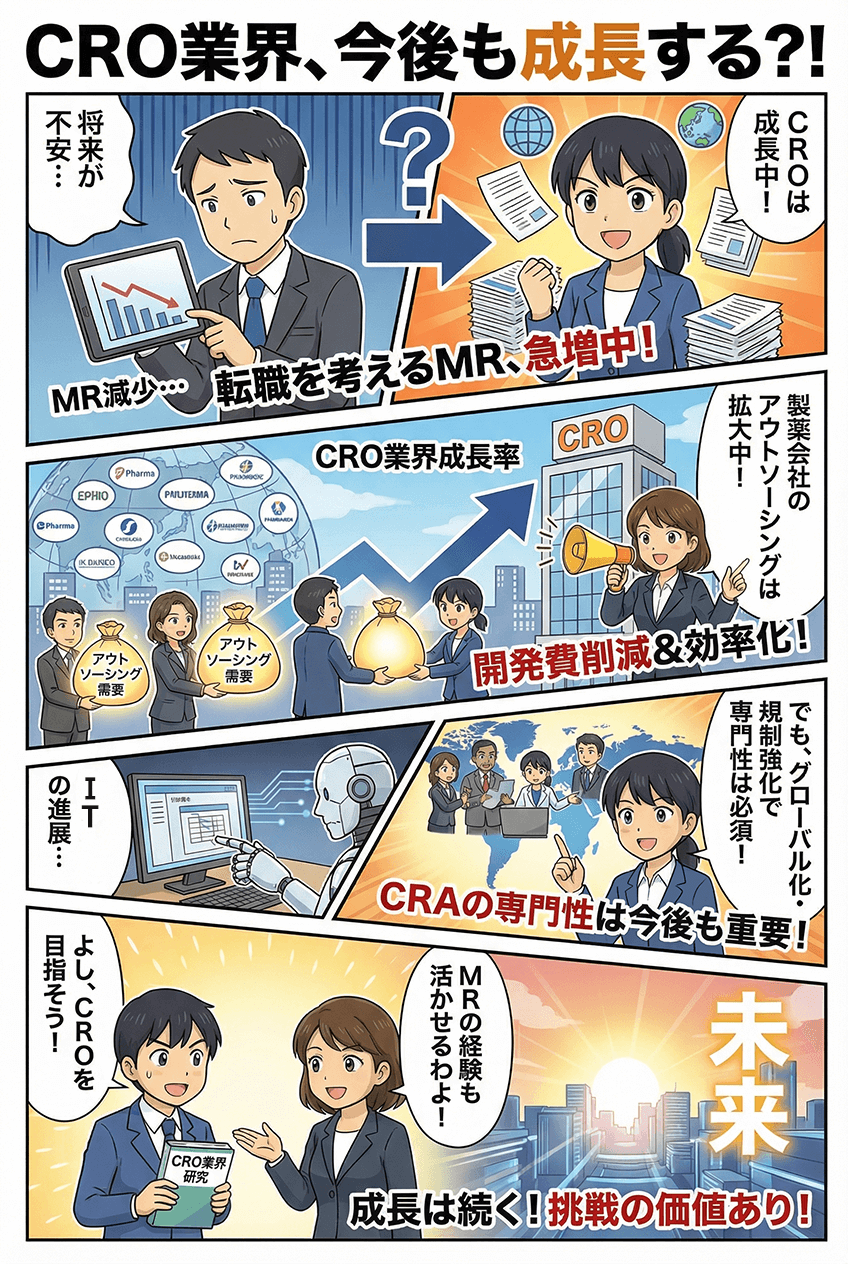

CRO業界の現状と成長要因

ご認識の通り、CRO業界は近年、著しい成長を遂げています。その背景には、以下のような要因があります。

◆ 製薬会社の開発費増加とアウトソーシングの拡大: 新薬開発には巨額の費用と時間がかかります。製薬会社は開発コストの削減と効率化を図るため、開発業務をCROに委託する傾向を強めています。

◆ グローバル化の進展: 国際共同治験の増加に伴い、グローバルなネットワークを持つCROの需要が高まっています。

◆ 開発の複雑化: 疾患構造の複雑化や個別化医療の進展により、治験のデザインや実施が複雑化しており、専門的な知識や経験を持つCROのニーズが増加しています。

◆ 規制の厳格化: 各国の規制当局の要求が厳格化する中で、規制対応の専門知識を持つCROの重要性が増しています。

これらの要因は今後も継続すると考えられ、CRO業界は中長期的に成長を続けると予想されます。特に、再生医療や遺伝子治療といった新しい治療法の開発、AIやビッグデータ解析といった最新技術の活用など、新たな成長分野も生まれており、CRO業界の成長を後押ししています。

CRO業界の成長はいつまで続くのか?

CRO業界の成長は、上記の要因が続く限り継続すると考えられます。具体的な期間を予測することは難しいですが、少なくとも今後数年から十数年は成長基調が続くと見るのが妥当でしょう。

ただし、いくつかの注意点も存在します。

◆ 競合の激化: CRO市場は成長市場であるため、新規参入も多く、競争が激化していく可能性があります。

◆ 技術革新の影響: AIや自動化技術の進展により、CROの業務内容が変化する可能性があります。これにより、一部の業務が自動化され、人員削減につながる可能性も否定できません。

◆ 製薬会社の戦略変化: 製薬会社が開発戦略を見直し、アウトソーシングの割合を減らす可能性もゼロではありません。

これらの要因により、CRO業界の成長ペースが鈍化したり、構造変化が起こる可能性はありますが、根本的な需要がなくなることは考えにくいです。なぜなら、製薬会社にとって、開発業務のアウトソーシングは依然として重要な戦略であり、CROは医薬品開発に不可欠な存在だからです。

MR経験者がCROで活躍できる可能性

MRとして培ってきた経験は、CRO、特にCRAの業務において非常に役立ちます。

◆ 医療現場の知識: 医療機関との良好な関係構築や、治験実施施設との円滑なコミュニケーションに役立ちます。

◆ コミュニケーション能力: 医師や医療関係者とのコミュニケーションを通して培われた能力は、CRAとして必須のスキルです。

◆ 医薬品に関する知識: 医薬品の作用機序や安全性情報など、MRとして得た知識は、治験のモニタリング業務に役立ちます。

これらの経験を活かすことで、未経験からでもCRAとして活躍できる可能性は十分にあります。

まとめ

CRO業界は、製薬会社のアウトソーシング需要の増加、グローバル化の進展、開発の複雑化などを背景に、今後も成長が期待される業界です。技術革新や競合激化などの要因も考慮する必要がありますが、中長期的に見れば成長基調は続くと考えられます。

MR経験はCROでの業務に活かせる部分が多く、転職を検討する価値は十分にあります。今後のキャリアプランを考える上で、CRO業界は有力な選択肢の一つと言えるでしょう。

項目 詳細 CRO業界の成長への影響 今後も成長が続くと考えられる期間 医薬品開発の複雑化・高度化 近年、開発される医薬品は、対象疾患の複雑化、バイオ医薬品や再生医療等製品といった高度な技術の導入などにより、開発プロセスが複雑化・高度化しています。 製薬会社は、自社だけで全ての開発業務を担うことが難しくなっており、専門的な知識やノウハウを持つCROへのアウトソーシングが増加傾向にあります。 しばらくの間(少なくとも今後10年以上)は、この傾向が続くと考えられます。 開発コストの増大 医薬品開発には巨額の費用がかかります。特にグローバル試験では、複数国での同時進行が必要となるため、コストはさらに増大します。 製薬会社は、開発コストを抑制するために、効率的な開発体制を構築する必要があり、CROの活用は有効な手段となります。 コスト削減のニーズは今後も続くため、CROの需要は安定的に推移すると考えられます。 グローバル試験の増加 医薬品のグローバル展開が加速しており、複数国で同時に治験を行うグローバル試験が増加しています。 CROは、グローバルネットワークや多言語対応能力などを持ち、グローバル試験を効率的に実施するノウハウを有しているため、製薬会社からの需要が高まっています。 グローバル化の流れは今後も続くと考えられるため、グローバル試験を支援するCROの需要は増加傾向にあると言えます。 規制当局の要求の高度化 各国の規制当局は、医薬品の安全性や有効性に関する要求を年々高度化しています。 CROは、最新の規制情報に精通し、規制当局との円滑なコミュニケーションを図るノウハウを有しているため、製薬会社はCROのサポートを必要としています。 規制の高度化は今後も進むと予想されるため、CROの専門性への需要は高まると考えられます。 IT技術の進歩 近年、臨床試験におけるIT技術の活用が進んでおり、電子カルテ、ウェアラブルデバイス、AIなどを活用した効率的なデータ収集や解析が可能になってきています。 CROは、最新のIT技術を積極的に導入し、効率的な治験実施体制を構築することで、製薬会社に付加価値を提供しています。 IT技術の進歩は今後も加速すると予想されるため、IT技術を活用したサービスを提供するCROの競争力は高まると考えられます。 アウトソーシング率の上昇 日本における臨床試験のアウトソーシング率は、欧米諸国と比較してまだ低い水準にあります。 今後、日本においてもアウトソーシング率は上昇していくと予想されており、CROの市場は拡大していくと考えられます。 日本のアウトソーシング率が欧米並みに近づくまで、成長の余地は十分にあると言えます。 MRの減少 製薬業界では、MRの数が減少傾向にあります。 MRの減少に伴い、情報提供活動などをCROに委託する製薬会社が増える可能性があり、CROの業務範囲が拡大する可能性があります。 MRの減少傾向は今後も続くと予想されるため、CROへの業務委託は増加する可能性があります。

※CRA転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRA

CRA

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAに

CRAに

CRAの

CRAの

CRO

CRO

CRO

CRO

臨床開発

臨床開発

製薬会社と

製薬会社と

CROから

CROから

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRA未経験特集

CRA未経験特集 薬剤師特集

薬剤師特集 MR特集

MR特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 獣医師特集

獣医師特集 理系大卒・院卒特集

理系大卒・院卒特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRAの仕事

CRAの仕事  臨床開発業界の研究

臨床開発業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRAばんく》とは

《CRAばんく》とは