「モニター(CRA)の在宅勤務について」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

モニター(CRA)の在宅勤務について

質問

質問

モニター(CRA)の在宅勤務について

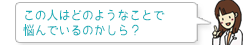

最近、モニター(CRA)が在宅勤務もできるという求人を見ますが、これは家で仕事ができるということでしょうか。それとも施設へ直行直帰ができるということでしょうか。

在宅勤務の仕事のスタイルについてもう少し詳しく知りたいです。 2016年8月30日

2016年8月30日  9778

9778

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- 自宅で内勤業務ができます ベストアンサー

-

CRA(臨床開発モニター)の業務には、出張を伴う医療機関での業務以外にも、モニタリング報告書の作成や、施設に提供する各種書類の作成、担当試験で使用する資料のレビューなど、内勤業務もあります。

会社によっては、それらの内勤業務を週に○日という形で限定して、在宅での内勤業務を許可する企業も増えてきました。

例えば、パソコン上であるソフトウェアを立ち上げておいて、一定時間の離席を除いていつでも返信できる状態にしておけば、勤務として認めるという仕組みもあります。

2016年9月30日

2016年9月30日

役に立った(3)

- CRAの在宅勤務について ベターアンサー

-

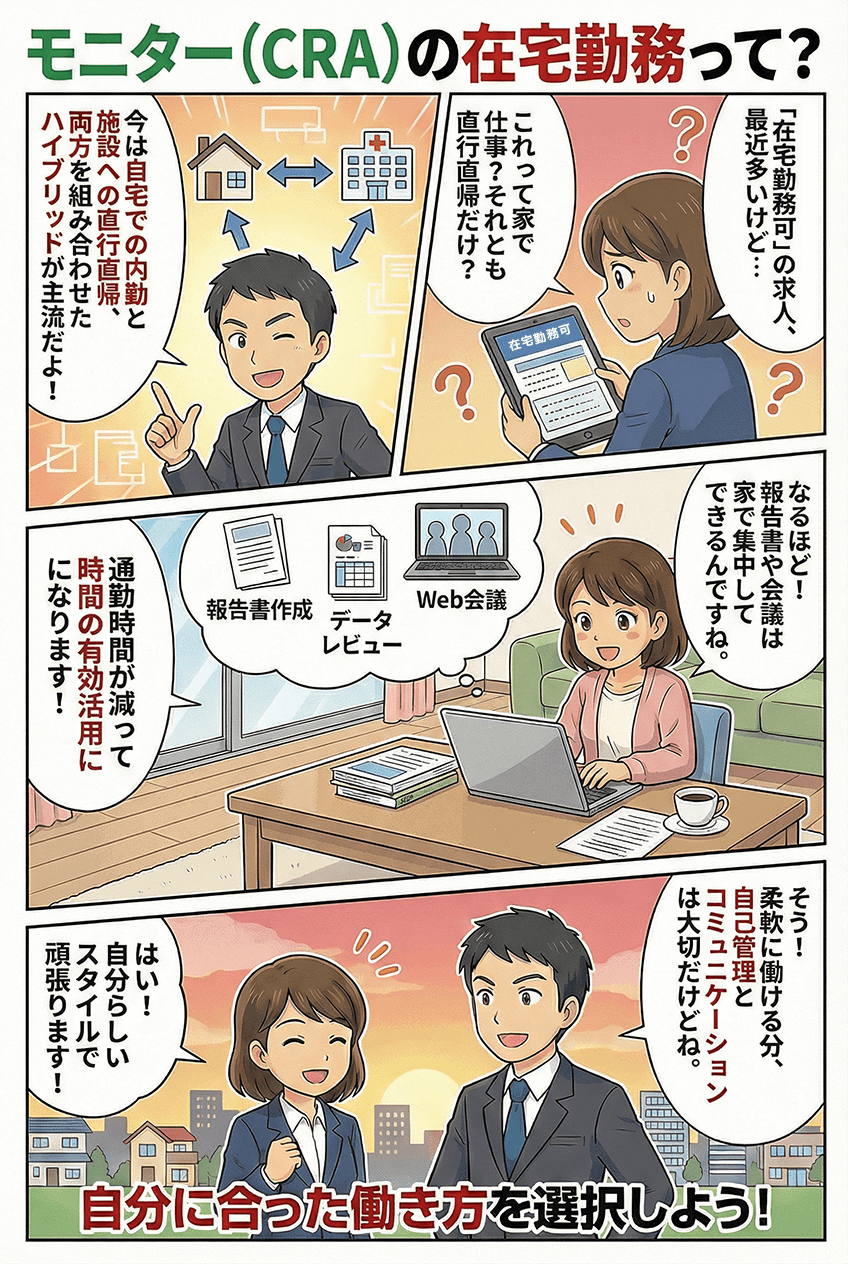

現在の在宅勤務は自宅での作業、会社での作業、施設訪問を組み合わせて仕事を進めるハイブリッド型が主流です。

施設訪問が必要な場合は、自宅から直接医療機関へ向かい、業務終了後はそのまま帰宅する直行直帰の形を取ることが多いです。在宅勤務の日は自宅で報告書作成やデータレビュー、オンラインミーティングやメールでのやり取りを行います。

現在の私の状況は週に2~3回は在宅勤務で、週に1回程度が施設訪問、残りが会社へ出社することが多いです。

会社によっては完全在宅も可能な場合もあるようですが、コロナ後は在宅勤務を縮小している会社が多いです。また、在宅勤務の回数が週1~2回に制限されていたり、基本的には在宅勤務ができな会社もあるようです。

2024年2月26日

2024年2月26日

役に立った(2)

- 在宅勤務について

-

在宅勤務型CRAとは、自宅から施設に通うシステムとなります。

CRAの方でも大学院に通っていたり、習い事をしたりと仕事以外の時間を有効的に使っている方は多いです。

基本的に残業は無く、スタートアップ時以外は18時には帰宅できます。また、育休、産休などの制度も存在します。

2016年9月1日

2016年9月1日

役に立った(1)

- 以下も参考にしてください 公式

-

https://cra-bank.com/keijiban?gu=131

(CROの在宅勤務の利用頻度やデメリットについて)

2023年3月21日

2023年3月21日

- モニター(CRA)の在宅勤務について AI

-

近年、CRAの求人において「在宅勤務可」という条件を目にする機会が増えてきました。これは、必ずしも施設への直行直帰だけを意味するのではなく、文字通り自宅で業務を行うことを含んでいます。在宅勤務の仕事スタイルについて、詳しく解説いたします。

CRAの在宅勤務とは

CRAの在宅勤務は、大きく分けて以下の2つのパターンがあります。

- 完全在宅勤務: 文字通り、業務の大部分を自宅で行うスタイルです。施設への訪問は必要に応じて行いますが、頻度は以前よりも少なくなります。

- 一部在宅勤務: 業務の一部を自宅で行い、必要に応じてオフィスに出社したり、施設を訪問したりするスタイルです。週に数日は在宅、残りはオフィス勤務や出張という形が多いようです。

どちらのスタイルになるかは、所属するCROや製薬会社、担当する治験の状況などによって異なります。

在宅勤務で行う業務

在宅勤務で行う業務は、主に内勤業務です。具体的には、以下のような業務が挙げられます。

◆ 治験関連文書の作成・管理: モニタリング報告書、治験実施計画書(プロトコル)のレビュー、症例報告書(CRF)の作成・修正など、文書作成や管理に関わる業務。

◆ データ管理: 症例報告書のレビュー・チェック、データクエリの発行・管理、データクリーニングなど、データ管理に関わる業務。

◆ コミュニケーション: 治験実施施設や治験依頼者、社内関係者との電話・メール等での連絡、Web会議への参加など、コミュニケーションに関わる業務。

◆ その他: 治験開始準備、治験終了作業、規制当局への対応準備、研修・トレーニングへの参加など。

これらの業務は、オフィスにいなくても、インターネット環境とパソコンがあれば行うことができます。

施設への直行直帰について

在宅勤務の場合でも、施設への訪問が必要な場合はあります。その際、自宅から直接施設へ行き、業務終了後そのまま帰宅する「直行直帰」という形をとることが一般的です。これにより、オフィスへの出社時間を削減し、効率的に業務を行うことができます。

在宅勤務のメリット

CRAにとって、在宅勤務には以下のようなメリットがあります。

◆ 時間の有効活用: 通勤時間の削減により、時間を有効活用できます。

◆ ワークライフバランスの向上: 仕事とプライベートの時間を両立しやすくなります。

◆ 柔軟な働き方: 自分のペースで仕事を進めることができます。

◆ ストレス軽減: オフィス環境に左右されずに仕事ができるため、ストレスを軽減できる場合があります。

在宅勤務のデメリット

一方で、在宅勤務には以下のようなデメリットも考えられます。

◆ コミュニケーション不足: オフィスでの対面コミュニケーションが減るため、情報共有が不足したり、孤独を感じたりする場合があります。

◆ 自己管理能力が必要: 自分のペースで仕事を進めることができる反面、自己管理能力が求められます。

◆ 仕事とプライベートの区別がつきにくい: 自宅で仕事をするため、仕事とプライベートの区別がつきにくくなる場合があります。

◆ IT環境の整備が必要: インターネット環境やパソコンなど、自宅のIT環境を整備する必要があります。

まとめ

CRAの在宅勤務は、自宅で業務を行うことと、施設への直行直帰の両方を含んでいます。業務の大部分を自宅で行う完全在宅勤務と、一部を自宅で行う一部在宅勤務があります。在宅勤務では、治験関連文書の作成・管理、データ管理、コミュニケーションなど、内勤業務を中心に行います。在宅勤務にはメリットとデメリットがあり、自身のライフスタイルや仕事スタイルに合わせて、働き方を選択することが重要です。

項目 詳細 メリット デメリット 在宅勤務の定義 オフィスに出社せず、自宅などのオフィス以外の場所で業務を行うこと。 ◆ 通勤時間の削減

◆ 自由な時間配分(フレックスタイム制と併用の場合)

◆ リラックスした環境で業務に取り組める

◆ ワークライフバランスの向上◆ オンオフの切り替えが難しい場合がある

◆ コミュニケーション不足に陥る可能性がある

◆ 自宅の環境によっては業務に集中しにくい

◆ 社内システムへのアクセス環境が整っている必要直行直帰との違い 直行直帰は、自宅から直接医療機関へ訪問し、その後直接帰宅すること。オフィスに立ち寄る必要がないため、移動時間を効率的に使える。 ◆ 移動時間の効率化

◆ 時間の有効活用◆ オフィスでの情報共有が不足する可能性がある

◆ 緊急時の対応が遅れる可能性がある在宅勤務で行う業務 ◆ モニタリング報告書の作成

◆ 症例報告書(CRF)のレビュー

◆ 治験関連資料の作成・管理

◆ 医療機関や製薬会社との電話・メール・Web会議での連絡

◆ データレビュー

◆ 各種報告書作成

◆ 治験関連の会議・研修への参加(オンライン)

◆ GCPや関連法規制に関する情報収集・学習オフィスで行う業務とほぼ同じ。IT環境が整っていれば、オフィスと遜色なく業務を行うことが可能。 特になし。ただし、機密情報を取り扱うため、情報セキュリティには十分配慮する必要がある。 在宅勤務の頻度 CROや製薬会社によって異なるが、週に数日程度、またはフルリモート(完全在宅勤務)の場合もある。 柔軟な働き方が可能。 企業文化やチームによって、コミュニケーション方法や頻度が異なるため、事前に確認が必要。 必要な環境 ◆ 業務に適した静かな作業スペース

◆ 安定したインターネット環境

◆ パソコン、プリンター、スキャナーなどの機器

◆ Web会議システム、チャットツールなどのコミュニケーションツール

◆ セキュリティ対策が施された社内システムへのアクセス環境業務効率を維持するために、適切な環境整備が重要。企業から機器や環境整備の補助が出る場合もある。 特になし。ただし、情報セキュリティには十分配慮する必要がある。 在宅勤務と出張の関係 在宅勤務が増えたとしても、モニタリングのための医療機関への訪問(出張)が完全になくなるわけではない。治験の状況やフェーズに応じて、出張と在宅勤務を組み合わせて業務を行うのが一般的。 業務の効率化とワークライフバランスの向上が期待できる。 出張頻度は企業や担当プロジェクトによって異なるため、事前に確認が必要。

※CRA転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

- 完全在宅勤務: 文字通り、業務の大部分を自宅で行うスタイルです。施設への訪問は必要に応じて行いますが、頻度は以前よりも少なくなります。

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRA

CRA

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAに

CRAに

CRAの

CRAの

CRO

CRO

CRO

CRO

臨床開発

臨床開発

製薬会社と

製薬会社と

CROから

CROから

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRA未経験特集

CRA未経験特集 薬剤師特集

薬剤師特集 MR特集

MR特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 獣医師特集

獣医師特集 理系大卒・院卒特集

理系大卒・院卒特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRAの仕事

CRAの仕事  臨床開発業界の研究

臨床開発業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRAばんく》とは

《CRAばんく》とは