「CRA(臨床開発モニター)の勉強法、おすすめの書籍や参考図書を教えてください。」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

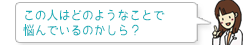

CRA(臨床開発モニター)の勉強法、おすすめの書籍や参考図書を教えてください。

質問

質問

CRA(臨床開発モニター)の勉強法、おすすめの書籍や参考図書を教えてください。

看護師からCRAに転職しました。

研修を終え、もうすぐプロジェクトにアサインされることになりそうですが、業務のことやGCP関連等、量が多くなかなか覚えられません。

研修で使用したテキストだとわかりづらいです。

みなさんはどのように勉強・暗記されていますか? 勉強方法を教えていただきたいです。

また、おすすめの書籍や参考書もあれば教えていただきたいです。 2023年3月1日

2023年3月1日  8384

8384

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- CRAの勉強のコツ

-

まずは実際の業務に直結することから学び始めましょう。研修のテキストは分かりづらいことが多いので、プロジェクトで担当する疾患領域や治験薬について、集中的に学習することをお勧めします。

具体的には、治験実施計画書やGCPを何度も読み返し、分からない医学用語は医学辞典で調べて、自分なりのノートを作成すると理解が深まると思います。例えば、GCPの重要なポイントを一枚のシートにまとめたり、SDVのチェックポイントを一覧表にしたりすると実践でも使えます。研修テキストの内容は、改めて実際の症例報告書や治験実施計画書と照らし合わせながら読み進めると、より具体的に理解できると思います。

プロジェクトで出会う医師やCRCとの会話も貴重な学びの機会になるはずです。以前の看護師としての経験も必ず活きてくると思いますのであまり気負いすぎずに、一つずつ着実に知識を積み重ねていってください!

2025年1月3日

2025年1月3日

役に立った(1)

- 以下の記事を参考にしてください 公式

-

https://cra-bank.com/keijiban?gu=56

(CROへ入社前の準備)

https://cra-bank.com/keijiban?gu=93

(来年から新卒のCRAです。入社までに準備すべきことは?)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=217

(CRCの勉強法(慣れない診療科、参考図書・役に立つ本)を教えて下さい)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=117

(勤務初日までに勉強しておいた方がいいこと/CRC)

2023年3月2日

2023年3月2日

- CRAの勉強方法、おすすめの書籍や参考図書、暗記のコツについて AI

-

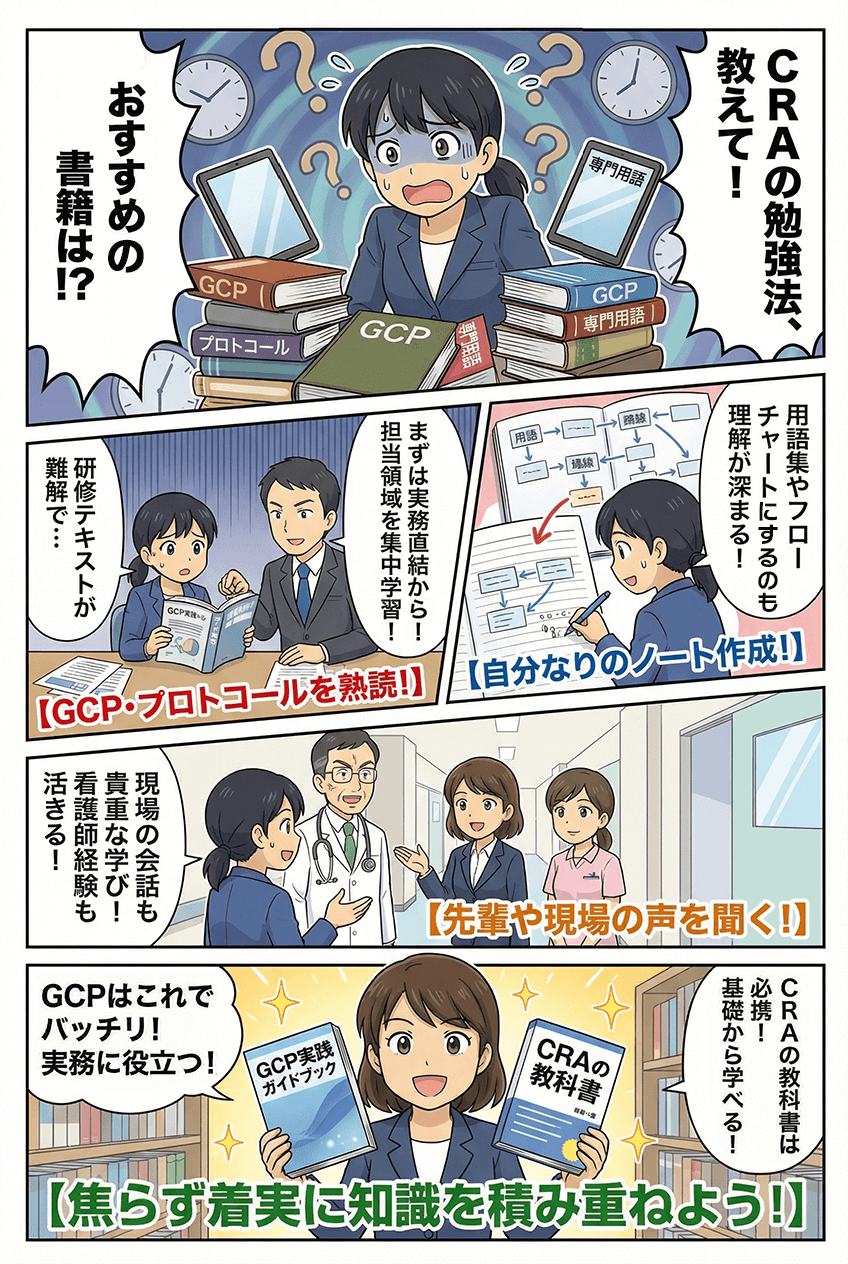

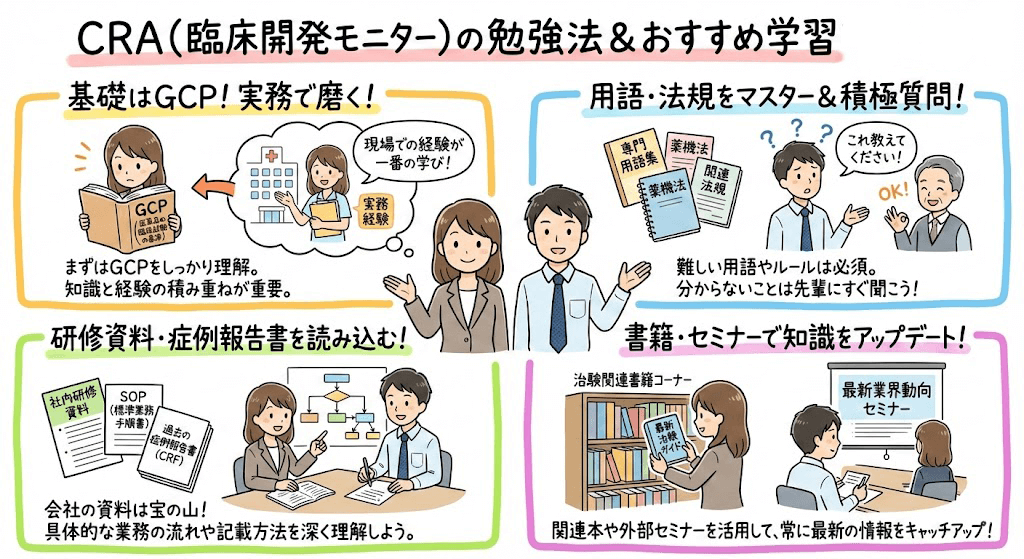

CRAの勉強は、座学だけでなく、実務を通して学ぶことが非常に重要です。研修テキストだけでなく、GCP関連の書籍や資料、インターネット上の情報などを活用し、多角的に学習を進めることをお勧めします。また、先輩CRAに積極的に質問し、経験談を聞くことも効果的です。

以下に、CRAの勉強方法、おすすめの書籍や参考図書、暗記のコツなどを詳しく説明します。

CRAの勉強方法

◆ GCPの条文を熟読する: GCPはCRA業務の基本となるルールです。条文を一つ一つ丁寧に読み込み、内容を理解することが重要です。厚生労働省のウェブサイトでGCPの条文を閲覧できます。

◆ 用語集を作成する: 治験関連の専門用語は多く、最初は戸惑うかもしれません。用語集を作成し、意味を整理することで、理解が深まります。

◆ フローチャートを作成する: 治験の流れやモニタリングの手順などをフローチャートにまとめることで、業務の流れを視覚的に理解することができます。

◆ 事例集を活用する: 過去の事例集や模擬事例などを活用することで、実際の業務で起こりうる状況を想定し、対応策を学ぶことができます。

◆ 先輩CRAに質問する: わからないことや疑問に思ったことは、遠慮せずに先輩CRAに質問しましょう。経験豊富な方々からのアドバイスは、非常に役立ちます。

◆関連法規制を学ぶ: GCPだけでなく、医薬品医療機器等法(薬機法)など、関連する法規制についても学習することで、CRAとしての業務をより深く理解することができます。

◆ICHガイドラインを学ぶ: GCPはICH(医薬品規制調和国際会議)で採択されたガイドラインに基づいて作成されています。ICHガイドラインを学ぶことで、GCPの背景や意図を理解することができます。

◆研修資料を復習する: 研修で使用したテキストは、基本的な知識が網羅されています。改めて見直すことで、新たな発見があるかもしれません。

◆インターネットを活用する: 厚生労働省のウェブサイトや、製薬会社・CROのウェブサイトなどで、治験に関する情報を収集することができます。

◆学会やセミナーに参加する: 治験関連の学会やセミナーに参加することで、最新の情報や業界動向を学ぶことができます。

おすすめの書籍や参考図書

◆ GCP省令: 厚生労働省のウェブサイトで閲覧できます。CRA業務の基本となるため、必ず目を通しておきましょう。

◆ ICHガイドライン: ICHのウェブサイトで閲覧できます。GCPの背景や意図を理解する上で役立ちます。

◆ 臨床試験の基礎と実務: 臨床試験の基本から実務までを詳しく解説しており、GCPに関する内容も充実しています。

◆ GCP実践ガイドブック: GCPの規範や実務での適用方法を具体的に説明しており、実務に直結した内容が特徴です。

◆CRAの教科書 改訂2版: CRA業務全般について網羅的に解説した書籍です。未経験者や新人CRAにとって、CRA業務の全体像を把握するのに役立ちます。

これらの書籍や資料は、あくまでも学習の補助として活用し、実務を通して経験を積むことが最も重要です。

暗記のコツ

◆ 理解を優先する: 丸暗記しようとするのではなく、内容を理解することを優先しましょう。理解することで、記憶に定着しやすくなります。

◆ 関連付けて覚える: 個々の用語やルールをバラバラに覚えるのではなく、関連付けて覚えることで、記憶に定着しやすくなります。

◆ 反復学習: 何度も繰り返し学習することで、記憶に定着させることができます。

◆ 図や表を活用する: 図や表にまとめることで、情報を整理し、視覚的に覚えることができます。

◆ アウトプットする: 学んだことを人に説明したり、ノートにまとめたりすることで、理解度を確認し、記憶に定着させることができます。

看護師経験を活かす

看護師として培ってきた経験は、CRA業務に非常に役立ちます。特に、患者さんとのコミュニケーション能力、医療現場の知識、倫理観などは、CRAとして働く上で大きな強みとなります。

まとめ

CRAの勉強は、座学だけでなく、実務を通して学ぶことが非常に重要です。研修テキストだけでなく、GCP関連の書籍や資料、インターネット上の情報などを活用し、多角的に学習を進めることをお勧めします。また、先輩CRAに積極的に質問し、経験談を聞くことも効果的です。

勉強方法 具体的な内容 メリット デメリット おすすめ書籍/参考書 GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)原文を読む 厚生労働省のウェブサイトなどで公開されているGCPの原文を読む。 正確な情報を得られる。GCPの全体像を把握できる。 専門用語が多く、難解な部分もある。 厚生労働省ウェブサイト「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」 GCP解説書を読む GCPを分かりやすく解説した書籍を読む。 GCPの要点を理解しやすい。実務に役立つ情報も得られる。 解説書によって内容や分かりやすさに差がある。 ◆ 『GCP実践ガイドブック』:CRA業務に特化した解説で、実務に直結した内容が特徴。 CRA関連書籍を読む CRAの仕事内容、必要な知識やスキル、キャリアパスなどを解説した書籍を読む。 CRAの仕事の全体像を把握できる。モチベーション維持にもつながる。 書籍によって情報が古くなっている場合がある。 ◆ 『CRAになるためのガイド』:CRAに必要な知識を網羅し、最新情報にアップデートされた入門書。これからCRAを目指す方や新人CRAに最適。 研修資料を復習する 研修で使用したテキストや資料を再度見直す。 研修で学んだ内容を再確認できる。不明点を質問できる機会があれば活用する。 テキストによっては分かりにくい部分もある。 ご自身が受講された研修の資料 eラーニングを活用する オンラインでGCPやCRA業務に関する学習ができるサービスを利用する。 時間や場所を選ばずに学習できる。反復学習しやすい。 費用がかかる場合がある。 各CROや製薬会社が提供するeラーニング 先輩CRAに質問する 経験豊富な先輩CRAに業務内容やGCPに関する質問をする。 実務に基づいたアドバイスをもらえる。疑問点を直接解消できる。 先輩の業務状況によっては質問しにくい場合もある。 所属するCROの先輩CRA 症例報告書(CRF)や治験実施計画書(プロトコル)を読む 実際のCRFやプロトコルを読むことで、治験の流れや評価項目などを具体的に理解する。 実務に即した知識を習得できる。モニタリング業務のイメージをつかめる。 専門用語が多く、理解に時間がかかる場合もある。 研修で使用した例題、または過去のプロジェクトの資料 関連法規を学ぶ 薬機法、GPSP(医薬品の製造販売後調査の基準に関する省令)など、CRA業務に関連する法規を学ぶ。 法令遵守の重要性を理解できる。 法律用語が多く、難解な部分もある。 医薬品医療機器等法(薬機法)、厚生労働省ウェブサイト 関連学会・セミナーに参加する 治験関連の学会やセミナーに参加することで、最新の情報を得たり、他のCRAと交流したりする。 最新の情報や動向を把握できる。モチベーション向上につながる。 費用や時間がかかる場合がある。 日本臨床薬理学会、日本医薬品情報学会などが開催するセミナー

※CRA転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRA

CRA

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAに

CRAに

CRAの

CRAの

CRO

CRO

CRO

CRO

臨床開発

臨床開発

製薬会社と

製薬会社と

CROから

CROから

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRA未経験特集

CRA未経験特集 薬剤師特集

薬剤師特集 MR特集

MR特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 獣医師特集

獣医師特集 理系大卒・院卒特集

理系大卒・院卒特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRAの仕事

CRAの仕事  臨床開発業界の研究

臨床開発業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRAばんく》とは

《CRAばんく》とは