「リスクベースドモニタリングとは何ですか?」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

リスクベースドモニタリングとは何ですか?

質問

質問

リスクベースドモニタリングとは何ですか?

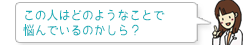

リスクベースドモニタリングが進むことによってモニターの数が減るという記事を見ました。モニターの数が減るのも気になりますが、そもそもリスクベースドモニタリングとは何でしょうか。 2017年8月20日

2017年8月20日  7086

7086

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

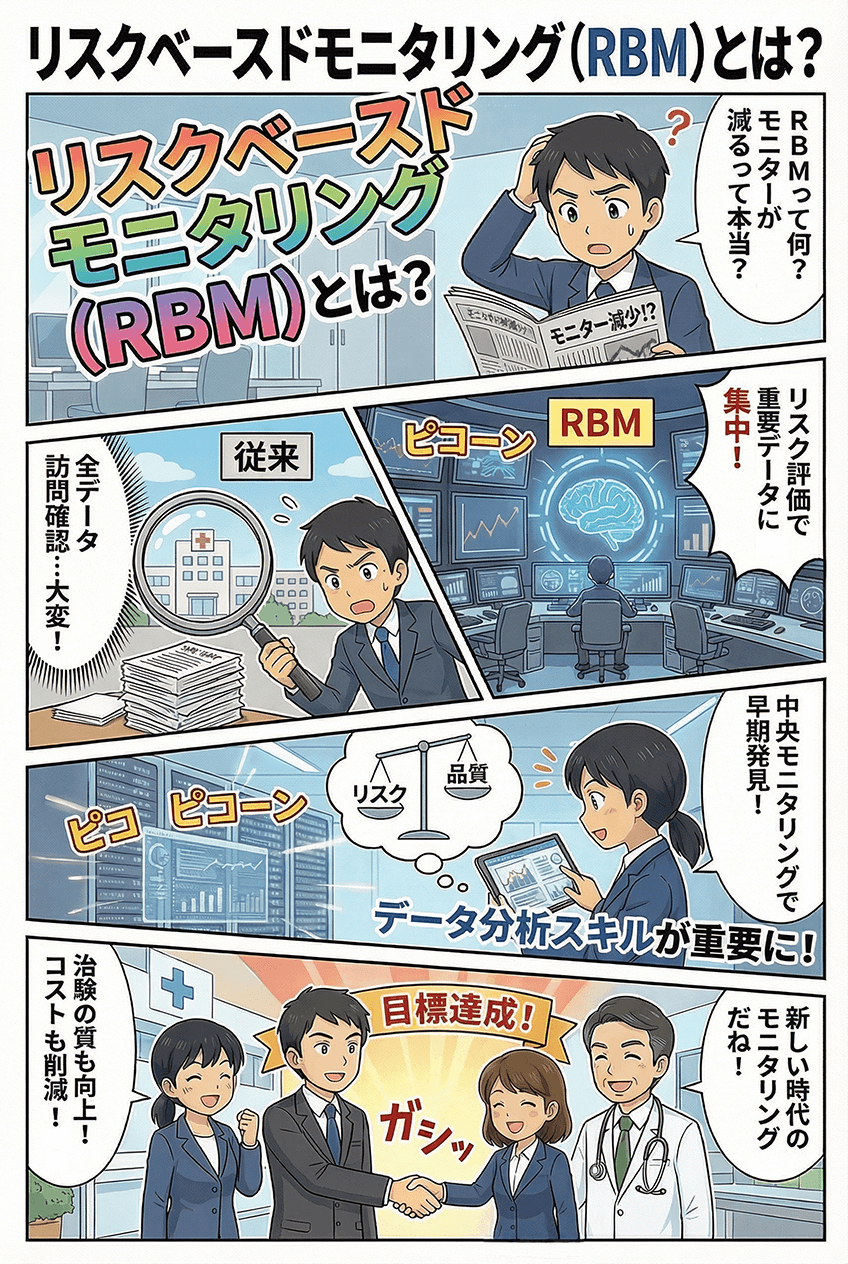

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- RBM導入により変わったこと

-

以前は定期的に施設へ訪問しモニタリングを行っていましたが、RBMの試験では、中央モニタリングでデータを確認し、リスクの高い施設に注力することが可能です。例えば、逸脱の多い施設には重点的に時間を使い、進捗がスムーズな施設はリモートで対応するといった具合です。

特にRBMの効果を感じるのは逸脱につながる行為などを早期に発見できる場合があることです。以前は訪問時にしか気づけなかった問題も、中央モニタリングを通じて早期に発見できることも多いです。また、複数施設のデータを横断的に確認できるため、試験全体の品質も向上します。

RBMの導入でCRAが施設へ訪問する回数は減少しましたが、RBM試験が増えたことにより、CRAには新たにデータ分析や統計的手法の理解なども求められるようになっています。

2024年9月21日

2024年9月21日

役に立った(0)

- 全てではなく一部のデータに対してSDVを行うモニタリングのこと 公式

-

全てのデータに対しでSDV(病院に保存されているカルテなどの治験関連記録類を閲覧して治験で提供されたデータが正しいかを確認すること)を行うのではなく、リスクレベルに応じた一部のデータに対してSDVを行うモニタリングのことを言います。

全てのデータに対して、薬剤別、領域別、試験別、医療機関別にリスクを評価し、主に出口ではなくプロセス中心の管理を行い、そのリスクに応じた複数のモニタリング手法(オンサイト/オフサイト/中央モニタリング)を組み合わせてSDVを行います。

「CRCなどへの対応時間が減少する」「スピードが上がる」「コストが削減できる」「品質が向上する」などのメリットがある一方で、「リスクを評価できる治験へしか利用できない」「小規模であったり、短期間のプロジェクトには利用できない」「リスクの評価を間違えると品質が下がる」「ノウハウが必要」などのデメリットががあると言われています。

<類似の質問>

https://cra-bank.com/keijiban?gu=37

(オンサイトモニタリングとオフサイトモニタリングの違いはなんでしょうか)

2023年3月20日

2023年3月20日

- リスクベースドモニタリングとは AI

-

リスクベースドモニタリング(RBM)とは

従来のモニタリングは、すべての治験施設を定期的に訪問し、すべてのデータを確認するという方法が一般的でした。これに対し、RBMは、事前に臨床試験のリスクを評価し、重要なデータやプロセスに重点的にモニタリングを行う方法です。つまり、リスクの高い部分にリソースを集中することで、効率的かつ効果的に治験の質を確保しようとする考え方です。

具体的には、以下のようなプロセスで進められます。

- リスク評価: 治験の計画段階で、被験者の安全性やデータの質に影響を与える可能性のあるリスクを特定し、その重大性と発生頻度を評価します。

- モニタリング戦略の策定: リスク評価に基づいて、モニタリングの頻度、方法、対象などを決定します。高リスクの項目は頻繁に確認し、低リスクの項目は確認頻度を減らす、または別の方法(例:集中モニタリング)で確認するといった対応を行います。

- モニタリングの実施: 策定された戦略に基づいてモニタリングを実施します。従来のオンサイトモニタリング(治験施設への訪問)に加え、セントラルモニタリング(遠隔でのデータ確認)などを活用します。

- リスク管理: モニタリングを通じて新たなリスクが発見された場合や、リスクの評価が変わった場合は、モニタリング戦略を修正し、適切な対応を行います。

RBMは、従来のモニタリングに比べて以下のようなメリットがあります。

◆ 効率性の向上: リスクの高い部分にリソースを集中することで、モニタリングの効率を高めることができます。

◆ 質の向上: 重要なデータやプロセスに重点的にモニタリングを行うことで、データ品質の向上に繋がります。

◆ コスト削減: オンサイトモニタリングの頻度を減らすことで、コスト削減に繋がる可能性があります。

RBM導入によるモニター数の変化について

RBMの導入によって、オンサイトモニタリングの頻度が減る可能性があります。そのため、一部では「モニターの数が減る」と言われることがあります。

しかし、RBMは単にモニターの数を減らすことを目的としているわけではありません。重要なのは、モニタリングの方法が変わるということです。

従来のオンサイトモニタリング中心の体制から、セントラルモニタリングやデータ分析などを活用した体制へと変化していくことが予想されます。そのため、今後はデータ分析能力やITスキルなどがより重要になってくる可能性があります。

また、RBM導入後も、オンサイトモニタリングが完全に不要になるわけではありません。高リスクの治験や、複雑な治験などでは、依然としてオンサイトモニタリングが重要な役割を果たします。

そのため、RBM導入によってモニターの仕事がなくなるということは考えにくいですが、求められるスキルや役割が変化していく可能性はあります。

まとめ

RBMは、リスク評価に基づいて効率的かつ効果的に治験の質を確保しようとする考え方です。従来のモニタリングに比べて、効率性、質の向上、コスト削減などのメリットがあります。

RBM導入によってモニターの数が減るという見方もありますが、重要なのはモニタリングの方法が変わるということです。今後はデータ分析能力やITスキルなどがより重要になってくる可能性があります。

RBMは治験業界において重要なトレンドとなっており、今後ますます普及していくことが予想されます。CRAとして働くことを考えている方は、RBMについて理解を深めておくことをお勧めします。

項目 詳細 具体例 補足 リスクベースドモニタリング(RBM)とは RBMとは、治験におけるリスクを事前に評価し、そのリスクに応じてモニタリング活動を最適化する手法です。 ◆ リスク評価: 治験の開始前に、被験者の安全性やデータの質に影響を与える可能性のあるリスクを特定し、評価します。

◆ モニタリング活動の最適化: 評価されたリスクに基づいて、モニタリングの頻度、方法、対象などを調整します。高リスク項目には重点的なモニタリングを行い、低リスク項目はモニタリングを軽減または省略します。従来のモニタリングのように、すべてのデータを網羅的に確認するのではなく、重要なデータに焦点を当てることで、効率的かつ効果的なモニタリングを実現します。 従来のモニタリングとの違い 従来のモニタリング(オンサイトモニタリング中心)とRBMは、モニタリングのアプローチが異なります。 ◆ 従来のモニタリング: すべてのデータに対して、医療機関で直接確認を行うオンサイトモニタリングが中心でした。時間とコストがかかるという課題がありました。

◆ RBM: リスク評価に基づいてモニタリング活動を最適化します。オンサイトモニタリングだけでなく、集中モニタリング(Centralized Monitoring)などの手法も活用します。RBMは、より効率的で費用対効果の高いモニタリング手法と言えます。 集中モニタリング(Centralized Monitoring)とは 集中モニタリングは、RBMにおいて重要な役割を果たします。 ◆ データの一元管理: 複数の医療機関から集められたデータを一元的に管理し、統計的な分析や傾向の把握を行います。

◆ 遠隔でのデータ確認: 医療機関に訪問することなく、遠隔でデータを確認することができます。

◆ リスク指標のモニタリング: 事前に設定されたリスク指標をモニタリングすることで、問題の早期発見につなげます。集中モニタリングによって、オンサイトモニタリングの頻度を減らすことが可能になります。 RBM導入による影響(モニターへの影響) RBMの導入は、モニターの業務内容に変化をもたらしています。 ◆ オンサイトモニタリングの減少: 集中モニタリングの活用により、オンサイトモニタリングの頻度が減少する傾向にあります。

◆ データ分析能力の重要性: 集中モニタリングで得られたデータを分析し、リスクを評価する能力がより重要になります。

◆ リスク管理能力の重要性: 治験全体のリスクを管理し、適切な対応策を講じる能力が求められます。

◆ ITスキルの重要性: データ管理システムや分析ツールなどを使いこなすITスキルが重要になります。モニターの仕事がなくなるわけではなく、求められるスキルが変化していると言えます。 RBM導入の目的 RBMは、以下の目的で導入が進められています。 ◆ 治験の効率化: モニタリングにかかる時間とコストを削減します。

◆ 治験の品質向上: リスクの高い項目に重点的にモニタリングを行うことで、データの質を向上させます。

◆ 被験者の安全性確保: リスクを早期に発見し、適切な対応を行うことで、被験者の安全性を確保します。RBMは、治験の質と効率の両立を目指すものです。 今後のモニタリング 今後もオンサイトモニタリングは必要とされますが、RBMと組み合わせて実施されることが多くなると考えられます。 ◆ 高リスク項目の確認: 高リスク項目については、オンサイトモニタリングで詳細な確認が行われます。

◆ 医療機関とのコミュニケーション: 医療機関との良好なコミュニケーションを維持するためにも、オンサイトモニタリングは重要な役割を果たします。モニターは、データ分析能力やリスク管理能力に加え、医療機関とのコミュニケーション能力も求められるようになります。

※CRA転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

- リスク評価: 治験の計画段階で、被験者の安全性やデータの質に影響を与える可能性のあるリスクを特定し、その重大性と発生頻度を評価します。

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRA

CRA

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAに

CRAに

CRAの

CRAの

CRO

CRO

CRO

CRO

臨床開発

臨床開発

製薬会社と

製薬会社と

CROから

CROから

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRA未経験特集

CRA未経験特集 薬剤師特集

薬剤師特集 MR特集

MR特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 獣医師特集

獣医師特集 理系大卒・院卒特集

理系大卒・院卒特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRAの仕事

CRAの仕事  臨床開発業界の研究

臨床開発業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRAばんく》とは

《CRAばんく》とは