「急性期治験で被験者組み入れ後、CRAはどのようにそのことを知る?」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

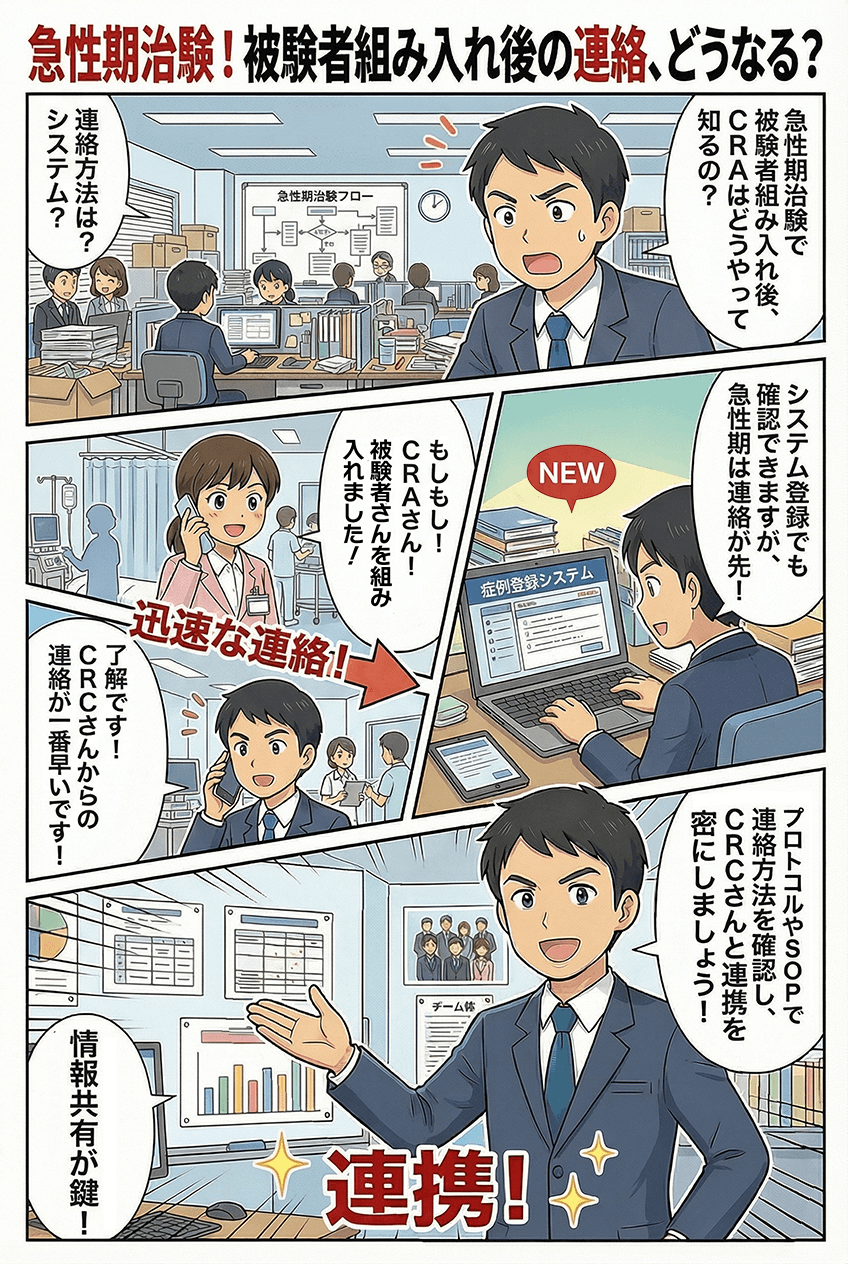

急性期治験で被験者組み入れ後、CRAはどのようにそのことを知る?

質問

質問

急性期治験で被験者組み入れ後、CRAはどのようにそのことを知る?

急性期治験の場合、被験者組み入れ後CRAはどのようにその事実を知るのでしょうか?

医療機関から組み入れたと連絡(電話やメール)はあるのでしょうか?

それとも連絡はなく、症例登録を行うシステムでCRAが自ら確認するのでしょうか? 2023年3月1日

2023年3月1日  4076

4076

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- 急性期治験での被験者組み入れ後の確認方法について ベストアンサー

-

医療機関側からの連絡が基本になります。特に急性期治験の場合は、被験者の安全性を考慮して、医療機関から電話やメールで素早く連絡が入ることが多いです。実際の現場では、CRCさんや治験責任医師の先生から連絡をいただき、その後でEDCなどの症例登録システムで詳細を確認するという流れが多いです。プロトコルや各施設のSOPによって具体的な連絡方法は決められていますが、被験者さんの安全性を第一に考えて、組み入れ後はできるだけ早く情報共有する体制が整っていることが多いです。

2024年1月13日

2024年1月13日

役に立った(3)

- 急性期ならCRCからのメールが多い

-

急性期ならCRCからの電話やメールで知ることのほうが多いです。もちろんCTMS上の進捗トラッキングでも知ることができます。

2023年3月1日

2023年3月1日

役に立った(1)

- それを調整するのがCRAの役割だと思います。

-

どのタイミングでどのような経路で情報を得るのか、を調整するのがCRAの役割ではないでしょうか。

症例登録されたらシステムから自動送信メールが届くのか。

届かないならCRCからメールや電話をしてもらうよう事前に依頼しておくのか。

ちなみに、自分だったら候補者が発生した時点で連絡頂くようCRCに依頼しておき、問い合わせに対応できるようスタンバイします。そして、結果がどうなったかも連絡いただきます。

速やかに対応できるようスタンバイするため! と説明すればCRCも快く連絡してくれる可能性が高いです。

2023年3月27日

2023年3月27日

役に立った(0)

- 急性期治験で被験者を組み入れたことをCRAが知る方法 AI

-

被験者組み入れ後、CRAは医療機関からの連絡とシステムでの確認の両方でその事実を知ることが一般的です。ただし、具体的な方法は治験のプロトコルや契約内容、使用するシステムによって異なります。

以下に、一般的な流れと具体的な方法、注意点などを詳しく説明します。

一般的な流れ

急性期治験における被験者組み入れ後のCRAへの情報伝達は、以下のような流れで行われることが多いです。

- 医療機関での組み入れ: 治験責任医師(PI)が患者の適格性を評価し、治験への参加に同意した場合、被験者として組み入れられます。

- 医療機関からの速報: 医療機関の担当者(CRCなど)からCRAに、被験者組み入れの速報が電話やメールなどで伝えられる場合があります。これは、緊急性の高い治験や、組み入れ状況を迅速に把握する必要がある場合に特に重要です。

- 症例登録システムへの登録: 医療機関の担当者が、症例登録システムに被験者情報を登録します。このシステムは、製薬会社またはCROが提供するWebベースのシステムであることが多いです。

- CRAによるシステム確認: CRAは、定期的に症例登録システムにアクセスし、被験者組み入れ状況を確認します。

- モニタリング訪問時の確認: 定期的なモニタリング訪問時に、CRAは原資料(電子カルテや診療録など)と症例報告書(CRF)を照合し、組み入れ状況やデータの正確性を確認します。

具体的な方法

◆ 電話・メール: 医療機関からCRAに直接電話やメールで連絡が入る場合があります。緊急性の高い場合や、システムへの登録が遅れる場合などに用いられます。

◆ 症例登録システム: Webベースのシステムで、医療機関とCRAがリアルタイムで情報を共有できます。組み入れ状況、スクリーニング情報、治験薬の交付状況などを確認できます。

◆ 治験事務局(またはモニタリング担当者)からの連絡: 製薬会社またはCROの治験事務局(またはモニタリング担当者)が、複数の医療機関からの情報を集約し、CRAに連絡する場合があります。

◆ モニタリング報告書: 過去のモニタリング訪問で確認された情報や、その後の状況変化などが記載されています。

注意点

◆ プロトコルや契約内容の確認: 具体的な連絡方法や確認方法は、治験のプロトコルや医療機関との契約内容によって異なります。事前にこれらの文書を確認しておくことが重要です。

◆ 緊急性の高い情報の伝達: 重篤な有害事象(SAE)の発生など、緊急性の高い情報は、速やかにCRAに伝えられる必要があります。そのため、電話などによる直接的な連絡が重要となります。

◆ システムへの正確な登録: 症例登録システムへの情報は、正確に登録される必要があります。CRAは、モニタリング訪問時に原資料と照合し、登録内容に誤りがないかを確認します。

◆ コミュニケーションの重要性: 医療機関との良好なコミュニケーションは、円滑な治験実施のために非常に重要です。CRAは、医療機関との連絡を密に取り、情報共有を円滑に行うように心がける必要があります。

まとめ

急性期治験における被験者組み入れ後、CRAは医療機関からの連絡とシステムでの確認の両方でその事実を知ることが一般的です。具体的な方法は治験のプロトコルや契約内容、使用するシステムによって異なります。CRAは、これらの方法を適切に活用し、被験者組み入れ状況を正確に把握する必要があります。

情報伝達方法 具体的な内容 特徴 急性期治験における重要性 医療機関からの連絡(電話、メール、FAXなど) 治験担当者(CRCや治験事務担当者)からCRAに、被験者組み入れの連絡が入る。 迅速な情報伝達が可能。CRAは組み入れ状況をリアルタイムに近い形で把握できる。 急性期治験では、迅速な対応が求められるため、医療機関からの直接連絡は非常に重要。緊急性の高い症例では、電話連絡が優先される場合もある。 症例登録システム(Webシステムなど) 医療機関がWebシステムなどに被験者情報を登録することで、CRAが組み入れ状況を確認できる。 複数施設の情報がまとめて確認できる。データ管理が容易。 システムへの登録は、連絡後の後追いとして行われることが多い。緊急性の高い症例では、システムの更新を待たずに直接連絡が行われる。 モニタリング訪問時の確認 CRAが医療機関を訪問した際に、カルテなどの原資料を確認し、被験者組み入れ状況を確認する。 原資料と症例報告書(CRF)を照合することで、データの正確性を確認できる。 急性期治験では、モニタリング訪問の間隔が短くなる場合がある。ただし、組み入れ情報をリアルタイムに把握するためには、医療機関からの連絡や症例登録システムの確認が不可欠。 その他(治験事務局からの連絡など) 治験事務局が設置されている場合、事務局からCRAに連絡が入ることもある。 治験全体の進捗管理を行う事務局が、情報伝達の役割を担うことで、情報伝達がスムーズになる。 急性期治験に限らず、大規模治験などで事務局が設置されている場合に有効。

※CRA転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

- 医療機関での組み入れ: 治験責任医師(PI)が患者の適格性を評価し、治験への参加に同意した場合、被験者として組み入れられます。

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRA

CRA

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAに

CRAに

CRAの

CRAの

CRO

CRO

CRO

CRO

臨床開発

臨床開発

製薬会社と

製薬会社と

CROから

CROから

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRA未経験特集

CRA未経験特集 薬剤師特集

薬剤師特集 MR特集

MR特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 獣医師特集

獣医師特集 理系大卒・院卒特集

理系大卒・院卒特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRAの仕事

CRAの仕事  臨床開発業界の研究

臨床開発業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRAばんく》とは

《CRAばんく》とは