「プロトコルで優先的に覚えておくべきことは?」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

プロトコルで優先的に覚えておくべきことは?

質問

質問

プロトコルで優先的に覚えておくべきことは?

私は入社して数か月になります。

今OJTでプロトコルの合意を得るという場面の演習試験があり、本番に向けてプロトコルの読み込みや、PI役から質問が来たときに答えられるように質問予想や疾患の勉強をしています。

しかし、調べれば調べるほど知らない単語や、わからないことがたくさん出てきて、キリがない状況です。

もちろんわからないことはどんどん勉強していくつもりですが、演習試験の本番も迫ってきているので、とりあえず優先的に覚えておいた方がいいことや確認しておいた方がいいことなどあれば、ぜひともアドバイスをいただきたいです。

この試験に合格すると、正式にプロジェクトにアサインされることとなり、とても重要な試験です。

ぜひともよろしくお願いします。 2023年2月27日

2023年2月27日  3402

3402

AIによる要約

AIによる要約

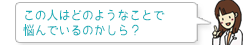

マンガでわかる

マンガでわかる

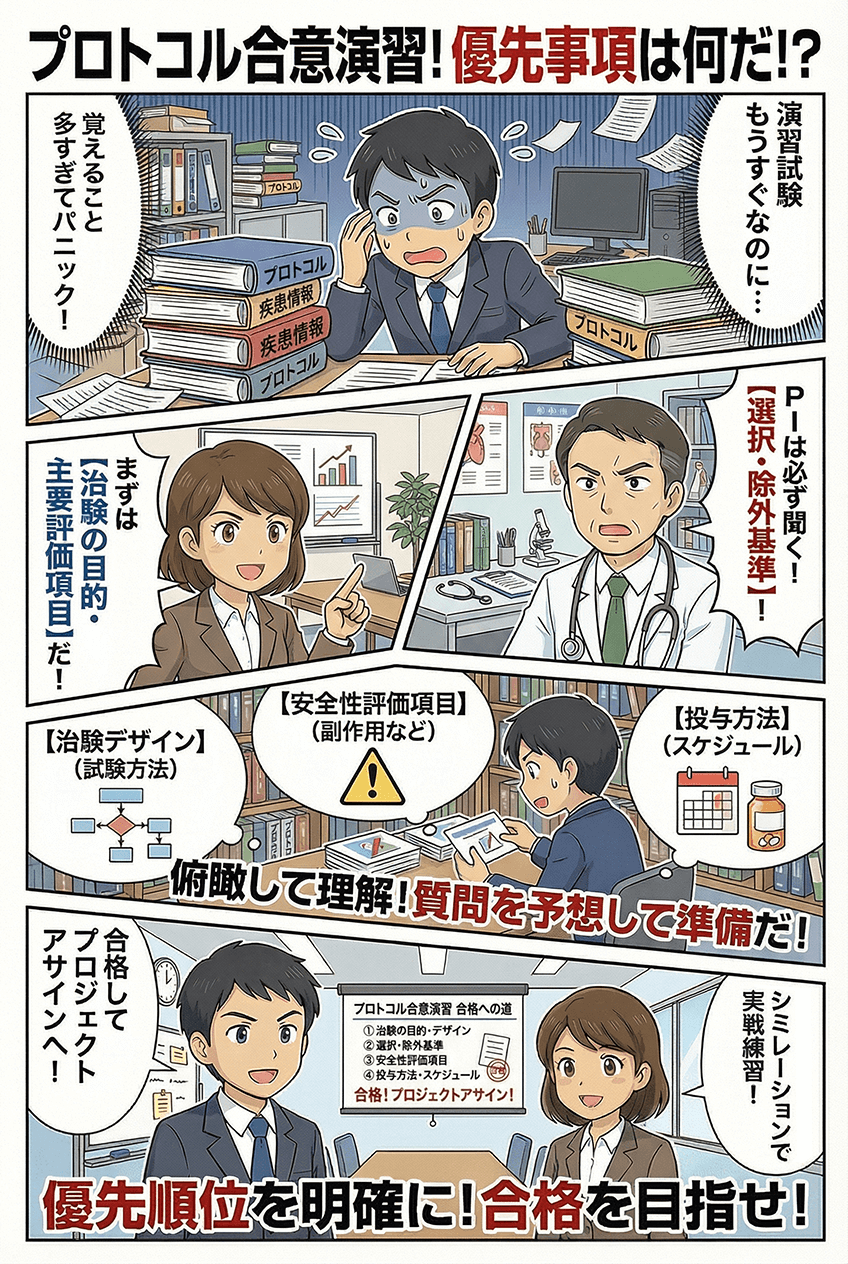

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- プロトコル合意の演習試験に向けて

-

試験では選択・除外基準と主要評価項目が特に重要だと思います。なぜなら、治験開始後にPIの方から照会が最も多い部分であり、日々の実務でも確認が必要不可欠だからです。また、同意取得の手順や有害事象の報告体制についても押さえておくと安心です。プロトコルの細かな部分まで完璧に覚える必要はないと思います。

余裕があれば、試験デザインと評価項目の関連性についても理解しておくと良いと思います。治験薬の特徴と、それに基づいて設定された評価項目の意図を把握することで、プロトコルの全体像が見えてくるからです。頑張ってください!

2025年1月3日

2025年1月3日

役に立った(0)

- 参考になる質問と回答がございました。 公式

-

https://crc-bank.com/keijiban?gu=241

(プロトコールが難しい(涙)

https://crc-bank.com/keijiban?gu=284

(上手に同意説明をするには? プロトコールの大切なところは?)

2023年2月27日

2023年2月27日

- プロトコルについて情報が多くて何から優先的に覚えるべきか迷う AI

-

プロトコルの合意を得る場面で優先的に覚えておくべきことは、治験の目的、主要評価項目、選択基準・除外基準、治験デザイン、安全性評価項目です。これらの項目は、PI(治験責任医師)から必ず質問されると言っても過言ではありません。

以下に、それぞれの項目について詳しく説明し、演習試験に向けてどのように準備を進めるべきか、具体的なアドバイスをさせていただきます。

優先的に覚えておくべきこと

◆ 治験の目的: この治験で何を明らかにしようとしているのか、どのような効果を期待しているのかを明確に説明できるようにしましょう。「○○疾患に対する△△の有効性および安全性を評価する」といった形で簡潔にまとめられるようにしておくと良いです。

◆ 主要評価項目: 治験の目的を達成するために最も重要な評価項目です。例えば、「○○の改善率」「△△の発現までの期間」など、具体的な指標で示されます。この項目は、治験の成否を左右する重要な要素であるため、必ず質問されるでしょう。

◆ 選択基準・除外基準: どのような患者が治験に参加できるのか(選択基準)、参加できないのか(除外基準)を定めたものです。PIは、患者の適格性を判断するために、これらの基準を重要視します。具体的な基準をいくつかピックアップし、説明できるようにしておきましょう。

◆ 治験デザイン: 治験の方法(例:二重盲検比較試験、プラセボ対照試験など)や、投与方法、投与期間などを定めたものです。治験デザインは、治験の科学的な妥当性を保証する上で重要な要素です。例えば、「○○と△△を比較するランダム化二重盲検並行群間比較試験」といった形で説明できるようにしておくと良いです。

◆ 安全性評価項目: 治験薬の安全性(副作用など)を評価するための項目です。どのような有害事象を調査するのか、どのように評価するのかなどを説明できるようにしておきましょう。

演習試験に向けての具体的なアドバイス

◆ プロトコル全体を俯瞰する: まずはプロトコル全体を読み通し、治験の概要を把握しましょう。その後、上記で挙げた5つの項目を中心に、詳細を読み込んでいくと効率的です。

◆ 質問を予想する: PIの立場になって、どのような質問が出るかを予想してみましょう。例えば、「この治験の主要評価項目は何ですか?」「選択基準と除外基準で特に注意すべき点は何ですか?」「この治験デザインの利点は何ですか?」といった質問を想定し、回答を準備しておきましょう。

◆ 疾患について勉強する: 治験対象疾患の病態、診断方法、治療方法などについて、基本的な知識を習得しておきましょう。PIから疾患に関する質問が出る可能性もあります。

◆ 専門用語を理解する: プロトコルには多くの専門用語が使われています。わからない用語はそのままにせず、必ず意味を調べて理解するようにしましょう。

◆ 先輩や上司に相談する: わからないことや不安なことがあれば、遠慮せずに先輩や上司に相談しましょう。経験豊富な方々からのアドバイスは、非常に役立ちます。

◆ 模擬試験を行う: 演習試験の本番を想定し、模擬試験を行うことをお勧めします。先輩や上司にPI役をお願いし、質問に答える練習をすると効果的です。

◆治験薬について理解を深める: 治験薬の作用機序、用法・用量、投与方法、禁忌、重要な副作用など、基本的な情報を把握しておくことは非常に重要です。

その他

演習試験に合格すると、正式にプロジェクトにアサインされるとのこと、重要な試験であることがよくわかります。上記のアドバイスを参考に、しっかりと準備をして試験に臨んでください。

試験後も、プロトコルは常に参照する重要な資料となります。今回の学習を通して得られた知識は、今後のCRAとしての業務に必ず役立ちますので、今回の経験を大切にしてください。

優先的に覚えるべきこと/確認すべきこと 具体的な内容 理由 対策 治験の目的とデザイン ◆ この治験で何を明らかにしようとしているのか(主要評価項目、副次評価項目)。

◆ どのような方法で治験を行うのか(例:二重盲検比較試験、プラセボ対照試験、並行群間比較試験など)。プロトコルの根幹をなす部分であり、全ての議論の出発点となる。 プロトコルの「目的」や「試験デザイン」の章を熟読し、図や表があればそれらも活用する。 選択基準と除外基準 ◆ どのような患者さんが治験に参加できるのか(年齢、疾患の状態、合併症など)。

◆ どのような患者さんは治験に参加できないのか。治験の対象となる患者さんを明確にするための重要な基準。PI(治験責任医師)からの質問も多く想定される。 プロトコルの「選択基準」と「除外基準」の章を熟読し、具体的な例を挙げて説明できるように準備する。 投与方法と投与量 ◆ 治験薬はどのように投与されるのか(投与経路、投与期間、投与間隔など)。

◆ 治験薬の投与量はどのくらいか。治験の実施方法に直接関わる重要な情報。誤った情報を伝えると重大な問題につながる可能性がある。 プロトコルの「投与方法」の章を熟読し、投与スケジュールを図示するなどして整理する。 評価項目と評価方法 ◆ 治験でどのような項目を評価するのか(例:症状の変化、検査値の変化、副作用の発現状況など)。

◆ それぞれの項目はどのように評価するのか(例:質問票、血液検査、画像検査など)。治験の成否を判断するための重要な情報。PIから具体的な評価方法について質問される可能性が高い。 プロトコルの「評価項目」と「評価方法」の章を熟読し、評価時期や評価方法を整理する。 安全性情報 ◆ 治験薬でどのような副作用が報告されているか。

◆ 副作用が発現した場合の対応はどうなっているか。患者さんの安全に直結する重要な情報。PIから安全性に関する質問は必ずあると考えて準備する。 プロトコルの「安全性情報」の章を熟読し、重篤な副作用とその対応について特に重点的に確認する。 治験の流れ(スケジュール) ◆ 治験はどのようなスケジュールで進んでいくのか(例:スクリーニング期間、投与期間、追跡期間など)。 治験全体の流れを把握することは、PIとのコミュニケーションを円滑にする上で重要。 プロトコルの図や表を活用し、治験の流れを視覚的に理解する。 不明点は必ず確認 ◆ プロトコルを読んでわからないことがあれば、必ず上司や先輩に質問する。 不明な点を曖昧にしたまま試験に臨むのは非常に危険。 積極的に質問し、疑問点を解消してから試験に臨む。

※CRA転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRA

CRA

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAに

CRAに

CRAの

CRAの

CRO

CRO

CRO

CRO

臨床開発

臨床開発

製薬会社と

製薬会社と

CROから

CROから

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRA未経験特集

CRA未経験特集 薬剤師特集

薬剤師特集 MR特集

MR特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 獣医師特集

獣医師特集 理系大卒・院卒特集

理系大卒・院卒特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRAの仕事

CRAの仕事  臨床開発業界の研究

臨床開発業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRAばんく》とは

《CRAばんく》とは