「リモートSDVってどうですか?」の質問と回答のページです。質問に対しての回答投稿が可能です。マナーを守って有意義に利用しましょう。(削除申請はこちらからお願いします)

リモートSDVってどうですか?

質問

質問

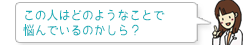

リモートSDVってどうですか?

コロナ禍でリモートSDVが推奨されるようになったと思いますが、みなさまの会社ではリモートSDVの利用頻度はどうでしょうか? 私は小さな製薬会社に所属しているのですが、リモートSDVは全く行われていなくて不安になったのでこちらで質問させていただきました。回答をお待ちしています。 2022年4月18日

2022年4月18日  5094

5094

AIによる要約

AIによる要約

マンガでわかる

マンガでわかる

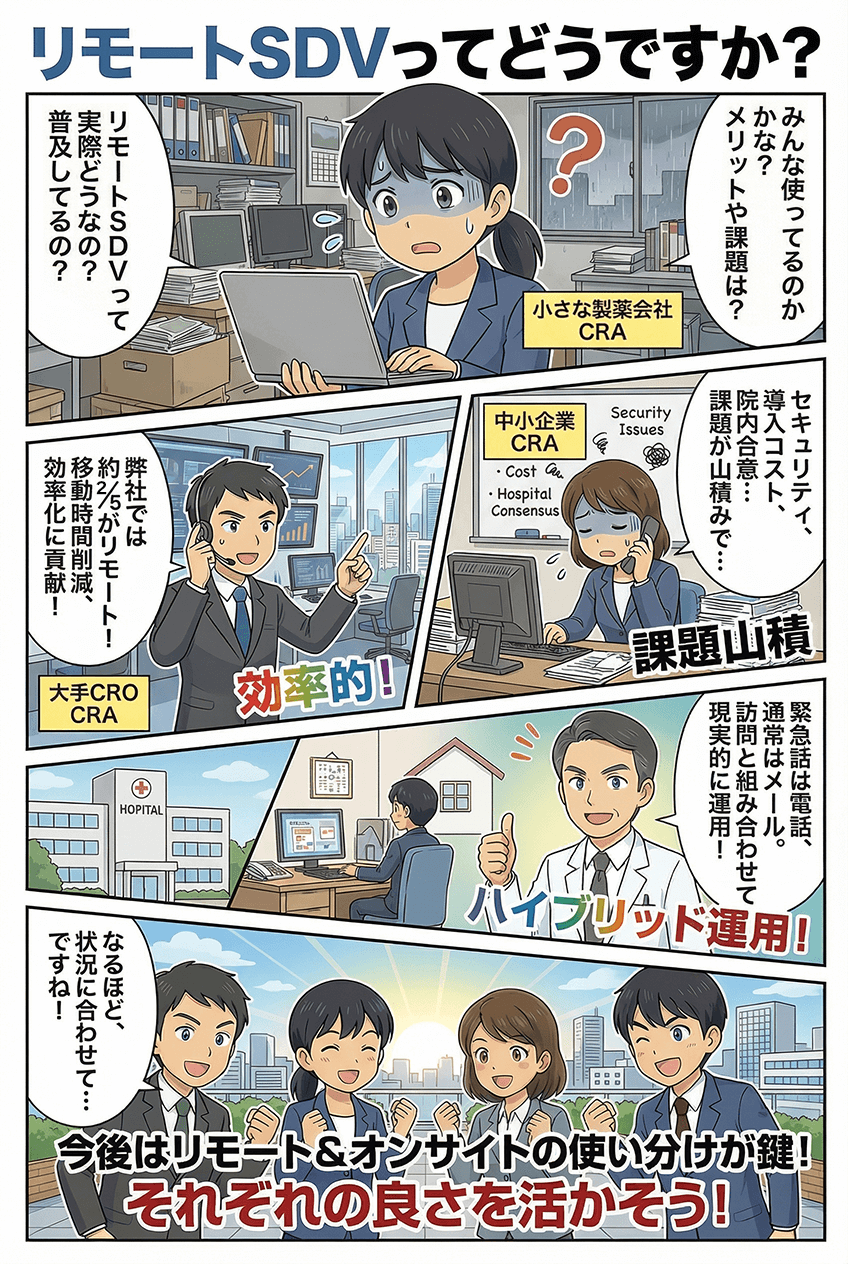

イラスト・図解でわかる

イラスト・図解でわかる

みんなの回答一覧

みんなの回答一覧

- リモートSDVについて、現場の声を踏まえて回答します。 ベストアンサー

-

弊社では全体の約1/5~1/10程度がリモートで実施されていると思います。

特に生存調査やカルテの一部確認など短時間で済む作業には重宝されていると思います。

メリットとしては

・病院の部屋を長時間占有せずに済む

・メールでのやり取りが可能で記録が残る

・CRAの移動時間や費用の削減につながる

・働き方改革にも寄与する

などがありますが、以下のような課題もあると感じます。

・紙の資料をPDF化する手間がかかる

・システム導入時の院内での合意形成に時間がかかることがある

・導入費用がかかる

・セキュリティ面での懸念への対応が必要

特にセキュリティ面に関しては、リモート閲覧室でスクリーンショット制限がかかっていても、カルテのスクリーンショットを撮ろうと思えば撮れてしまうため、いずれ問題になる可能性があると思います。

実際の運用では、緊急度の高い確認事項は電話で、それ以外はメールで、というように状況に応じて使い分けています。また、PMDAの信頼性調査でもリモートによる特別な指摘はなく、品質面での懸念も少ないと思います。

今後は、完全なリモート化を目指すというよりは、従来の訪問と組み合わせながら、それぞれの良さを活かしていく方向性が現実的かもしれません。

2023年1月29日

2023年1月29日

役に立った(3)

- リモートSDVは効率が悪い ベターアンサー

-

外資系のCROに所属していますが、コロナ禍ではリモートSDVが推奨されたので、何回かリモートSDVをしましたが、あまり効率が良くないと思いました。見たい原資料やワークシートを都度、写真に撮って送ってもらうのですが、時間ばかりが過ぎていきます。セキュリティ面の問題もありますので、リモートSDVが普及するまでにはまだ時間がかかるのではないでしょうか。

2022年6月18日

2022年6月18日

役に立った(2)

- リモートSDVの実際の利用状況について

-

私の会社では週に2~3回程度リモートSDVを実施しています。特に遠方の施設のモニタリングでは重宝していますよ。対面でのSDVと変わらない精度でデータの確認作業を行えますし、移動時間を削減できるメリットもあります。状況に応じてオンサイトでの確認と組み合わせることで、業務の効率を上げることができます。

小規模な製薬会社でまだ導入されていないのは、システムの導入コストや運用体制の整備に時間がかかるからです。私たちCROは複数の案件で活用できるため、リモートSDVを積極的に取り入れやすい環境にあると思います。

2025年1月16日

2025年1月16日

役に立った(0)

- 訪問規制が解除されるまで待つ

-

会社の方針としてコロナのため病院へ訪問できないときは訪問規制が解除されるまで待つのが基本です。リモートSDVはどうしてもすぐに訪問しないといけないときのみです。

2022年7月12日

2022年7月12日

役に立った(0)

- リモートSDVについて AI

-

コロナ禍を経て、リモートSDVは多くの企業で利用されるようになり、現在では治験における重要なモニタリング手法の一つとして定着しつつあります。全く行われていないというのは、業界の動向から見ると珍しい状況と言えるかもしれません。

以下に、リモートSDVの現状、メリット・デメリット、利用頻度、今後の展望などを詳しく説明します。

リモートSDVの現状

コロナ禍以前は、CRA(臨床開発モニター)が治験実施施設を訪問し、紙の原資料と症例報告書(CRF)を照合するオンサイトSDVが主流でした。しかし、コロナ禍における医療機関への訪問制限や治験の効率化の観点から、リモートSDVの導入が進みました。

現在では、リモートSDVは様々な手法を用いて実施されています。

◆ 電子カルテの遠隔閲覧: CRAが医療機関の電子カルテシステムにリモートアクセスし、原資料を直接閲覧する方法です。

◆ CRC(治験コーディネーター)を介したWebカメラでの原資料照合: CRCがWebカメラで原資料を撮影し、CRAがその映像を確認する方法です。

◆ CRCによる原資料の読み上げ: CRCが電話などで原資料の内容をCRAに伝え、CRAがCRFと照合する方法です。

リモートSDVのメリット

◆ モニタリング業務の効率化: 医療機関への移動時間や拘束時間を削減できるため、モニタリング業務を効率的に行うことができます。

◆ コスト削減: 出張費などのコストを削減できます。

◆ 医療機関への負担軽減: 医療機関への訪問回数を減らすことで、医療従事者の負担を軽減できます。

◆ 迅速なデータ確認: タイムリーにデータを確認できるため、治験の進捗管理を円滑に行うことができます。

リモートSDVのデメリット

◆ 情報セキュリティ: 医療情報という機密性の高い情報を扱うため、情報セキュリティ対策が重要となります。

◆ 原資料の確認の質: 紙の原資料を直接閲覧する場合に比べて、情報量が限られる場合や、確認に時間がかかる場合があります。

◆ 医療機関とのコミュニケーション: 対面でのコミュニケーションが減るため、医療機関との関係構築が難しくなる場合があります。

◆ IT環境への依存: 医療機関のIT環境に依存するため、スムーズにリモートSDVを実施できない場合があります。

リモートSDVの利用頻度

リモートSDVの利用頻度は、企業や治験の状況によって異なりますが、多くの企業でオンサイトSDVと組み合わせて実施されています。すべてのSDVをリモートで行うのではなく、重要なデータやリスクの高いデータはオンサイトで確認し、それ以外のデータはリモートで確認するという方法が一般的です。

日本CRO協会が2022年に行った調査によると、約4割の病院でリモートSDVが運用されており、予定を含めると約8割の病院で整備が進んでいるとのことです。企業治験等が先行してリモートSDVが運用された実績があるようです。また、リモートモニタリングの中でも原資料を閲覧せずに電話やメールなどによるモニタリングと原資料の閲覧を含めたモニタリングとがあることも、リモートSDVとリモートモニタリングを同義の用語として使用される一因となっています。

今後の展望

今後は、IT技術の進歩により、リモートSDVの技術や手法はさらに進化していくと考えられます。AI(人工知能)を活用したデータチェックや、ブロックチェーン技術を活用したデータ管理など、新しい技術の導入も検討されています。

あなたの会社について

あなたの会社でリモートSDVが全く行われていないとのことですが、一度上司や関連部署に状況を確認してみることをお勧めします。リモートSDVの導入を検討していない理由や、今後の導入予定などについて聞いてみると良いでしょう。

もし、リモートSDVの導入が進んでいない場合でも、焦る必要はありません。まずは、ご自身でリモートSDVに関する情報を収集し、知識を深めておくことが大切です。将来的には、リモートSDVの導入を提案したり、推進したりする役割を担えるかもしれません。

まとめ

リモートSDVは、治験における重要なモニタリング手法の一つとして定着しつつあります。多くの企業で利用されており、今後もさらに普及していくことが予想されます。

項目 説明 リモートSDVの概要 医療機関外から電子カルテ等の原資料を閲覧し、SDV(Source Data Verification:原資料の直接閲覧)を行うこと。 リモートSDVのメリット • 効率性向上: 移動時間や出張費用の削減

• 迅速なデータ確認: タイムリーなデータ確認が可能となり、治験の進捗を加速

• 感染症リスクの低減: 医療機関への訪問を減らすことで、感染症のリスクを低減

• 柔軟な働き方: モニターの働き方の柔軟性を向上リモートSDVのデメリット • システム導入・維持コスト: 適切なシステム導入と維持が必要

• セキュリティ対策: 情報漏洩リスクへの対策が不可欠

• 医療機関との連携: 医療機関側の協力体制が重要

• 原資料の確認方法: 紙媒体の原資料が多い場合は対応が難しい

• IT環境への依存: 通信環境やシステムトラブルの影響を受ける可能性リモートSDVの導入状況 大手製薬会社やCROでは比較的導入が進んでいる一方、中小規模の製薬会社では導入が進んでいないケースも見られます。コロナ禍を契機に導入を検討する企業が増加傾向にありますが、システムの整備状況や医療機関との連携状況によって進捗に差があります。日本CRO協会もリモートSDVの普及・啓発に取り組んでいます。 代替手段 リモートSDV以外にも、オンサイトSDV(従来の医療機関への訪問によるSDV)や、部分的なリモートモニタリング(電話やWeb会議等を用いたコミュニケーション)などがあります。リモートSDVが実施されていない場合でも、他の方法でモニタリング業務は行われているはずです。 貴社の状況へのアドバイス リモートSDVが全く行われていないとのことですが、まずは社内のモニタリング体制や手順を確認してみることをお勧めします。オンサイトSDVが中心である場合、その理由(例:システムの未整備、医療機関との連携不足、コスト面など)を把握することが重要です。必要に応じて、上司や関連部署に相談し、今後のリモートSDV導入の可能性や代替手段について検討してみるのも良いでしょう。他の企業事例や業界動向を情報収集し、社内に提案していくことも有効です。

※CRA転職に特化したAIアシスタントを利用したい方はこちらから

年収査定はこちら

年収査定はこちら

合格予想はこちら

合格予想はこちら

掲示板で質問をする

掲示板で質問をする

CRA

CRA

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAの

CRAに

CRAに

CRAの

CRAの

CRO

CRO

CRO

CRO

臨床開発

臨床開発

製薬会社と

製薬会社と

CROから

CROから

2026年4月からの転職

2026年4月からの転職 CRA未経験特集

CRA未経験特集 薬剤師特集

薬剤師特集 MR特集

MR特集 看護師特集

看護師特集 臨床検査技師特集

臨床検査技師特集 保健師特集

保健師特集 獣医師特集

獣医師特集 理系大卒・院卒特集

理系大卒・院卒特集 CRC経験者特集

CRC経験者特集

求人検索

求人検索  ログイン

ログイン 会員さま専用

会員さま専用 CRAの仕事

CRAの仕事  臨床開発業界の研究

臨床開発業界の研究 経験・資格別の注意点

経験・資格別の注意点 応募書類の作成

応募書類の作成 面接・適性検査の対策

面接・適性検査の対策 みんなのクチコミ

みんなのクチコミ みんなの質問と回答

みんなの質問と回答 転職成功事例

転職成功事例 便利な機能

便利な機能 相談/年収査定/合格予想

相談/年収査定/合格予想 2026年から働くには?

2026年から働くには? 退職手続き

退職手続き 開催中のキャンペーン

開催中のキャンペーン 《CRAばんく》とは

《CRAばんく》とは